Das Stadtmuseum Korneuburg

ist im Kulturzentrum untergebracht und wird ehrenamtlich vom Museumsverein Korneuburg betrieben. Das Gebäude der Stadtgemeinde Korneuburg steht unter Denkmalschutz und wurde 1908/09, anlässlich des 60. Regierungsjubiläums Kaiser Franz Josephs, als städtisches Dampf-, Wannen- und Brausebad erbaut. 1956 wurde das Bad geschlossen und 1974 konnte im ehemaligen „Tröpferlbad“ das Stadtmuseum Korneuburg eröffnet werden.

Die Sammlung des Stadtmuseums umfasst vor allem Objekte aus der Neuzeit, insbesondere Alltagsgegenstände des 19. und 20. Jahrhunderts, anschaulich präsentiert im 2016 fertiggestellten Schaudepot im Untergeschoß. Hier werden die Museumsobjekte zeitgemäß gelagert und archiviert, sind aber zugleich für Besucher*innen zugänglich.

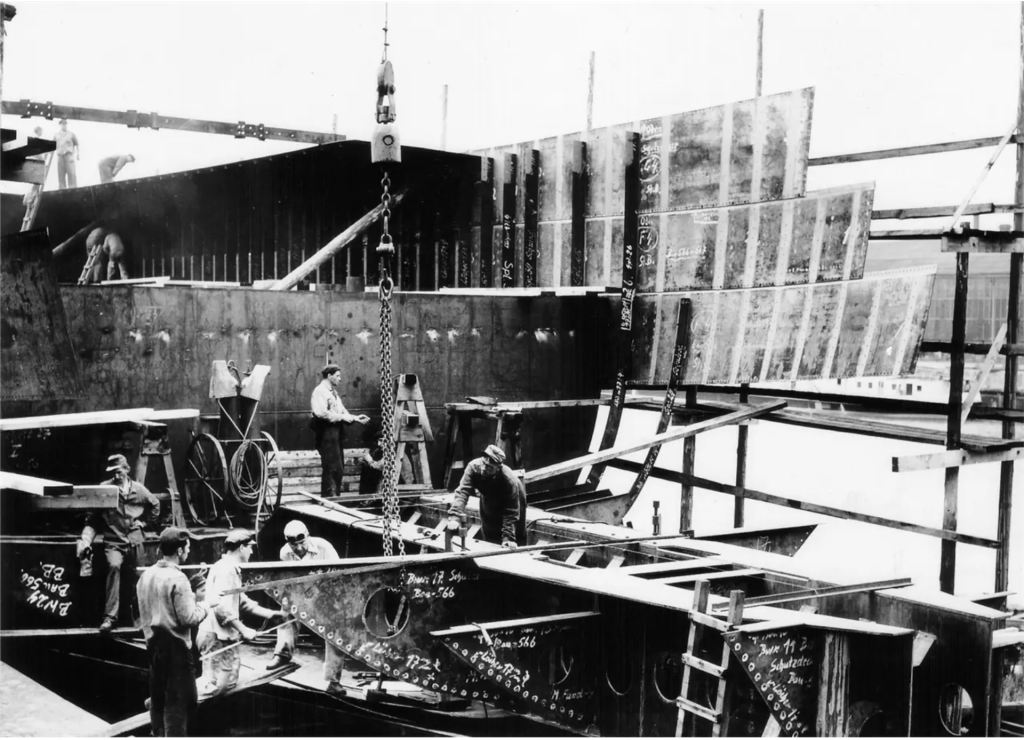

Einen Schwerpunkt des Museums bilden Objekte und Dokumente aus der ehemaligen Schiffswerft. Zahlreiche Schiffsmodelle dokumentieren die Bedeutung der Werft für die Stadt.

Zudem verfügt das Museum über eine gut sortierte Bibliothek und eine umfangreiche Fotosammlung (Digitalisate).

Betreiber des Museums ist der Museumsverein Korneuburg. Durch Ausstellungen, Veranstaltungen und professionelle Kulturvermittlung wird Erwachsenen und Kindern die Geschichte und Kultur der Stadt und der Region erlebbar gemacht.

Unsere Öffnungszeiten

Sonntags von 09.00 bis 12.00 Uhr und nach Vereinbarung.

Eintritt: freie Spende!

STOPOVER Korneuburg

STOPOVER Korneuburg ist ein partizipatives Kulturvermittlungsprojekt. Jugendliche aus Korneuburg und geflüchtete minderjähre Jugendliche fotografieren ihre Sicht auf die Stadt – ihre Lebensstation, ihr „Stopover“.

Mehr zum Projekt >> hier.

Eine Bestellung des Buches, das zu einem Preis von

€ 25,– plus Versandkosten erhältlich ist, kann unter

museum@museumsverein-korneuburg.at

oder

Tel.: 0681 81351610 (So-Di 9:00-12:00)

erfolgen.

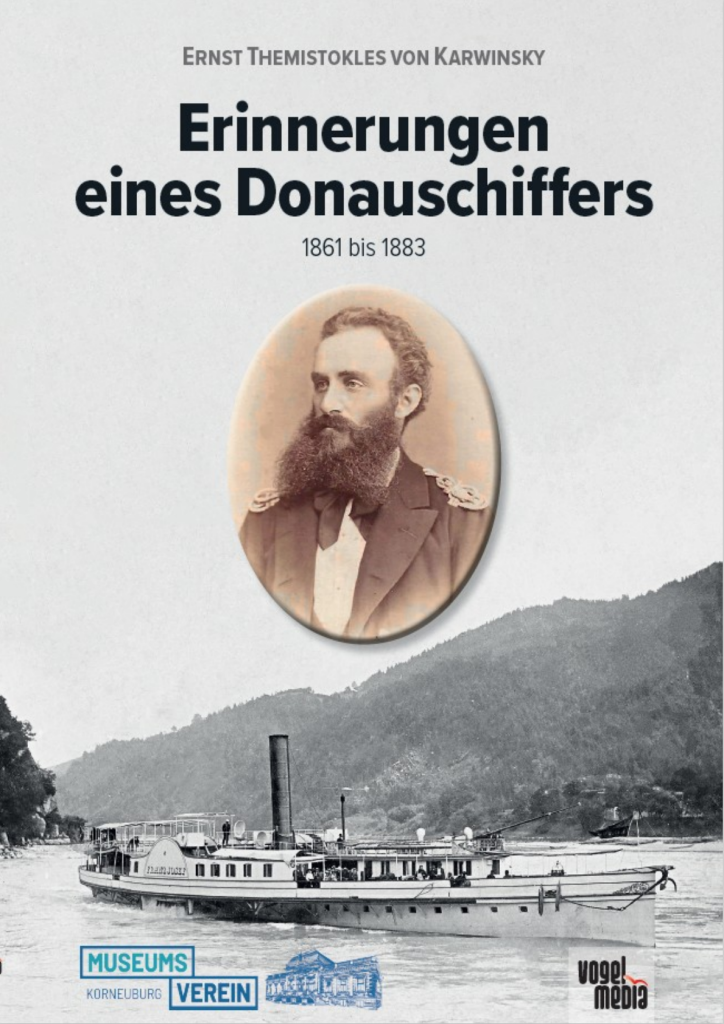

Zum Thema Schifffahrt auf der Donau ist im Verlag Vogel Media in Zusammenarbeit mit dem Museumsverein ein neues Buch erschienen:

Erinnerungen eines Donauschiffers

Der Museumsverein Korneuburg mit einem seiner Schwerpunkte auf der mechanisierten Schifffahrt und der Schiffswerft Korneuburg hat sich entschlossen, das im Nachlass eines Donaukapitäns von seinem Urenkel gefundene Tagebuch aus den Jahren 1861 bis 1883 in Buchform herauszubringen.

Diese Aufzeichnungen geben nicht nur ein interessantes Kapitel in der Entwicklung der Donauschifffahrt und die dominierende Rolle der damals größten Binnenschifffahrtsreederei weltweit wieder, sondern erinnern durch ihre sehr anschaulichen Einblicke in die damals herrschenden gesellschaftlichen und politischen Lebensumstände auch an die nationale Vielfalt der österreichisch-ungarischen Monarchie im Bereich der mittleren und unteren Donau.

Das Buch, welches im Verlag Vogel Media in Zusammenarbeit mit dem Museumsverein Korneuburg erschienen ist, enthält neben zahlreichen Fotos auch eine kurze Darstellung des historischen Hintergrundes.

Auf diese Weise sollen die Ausführungen von Kapitän Ernst Themistokles von Karwinsky ergänzt werden und gleichzeitig zu einem besseren Verständnis seiner abwechslungsreichen Schilderungen beitragen.

Das Buch ist beim Hafenfest 2023 und im Stadtmuseum erhältlich.

Derzeitige Sonderausstellungen

WERFT – Berufe und Ausbildung

Ausstellung

STOPOVER Korneuburg // Sequenz 2

„Unterwegs“ – eine Fotoausstellung von jungen Menschen.

>> 23.02. bis 26.05.2024

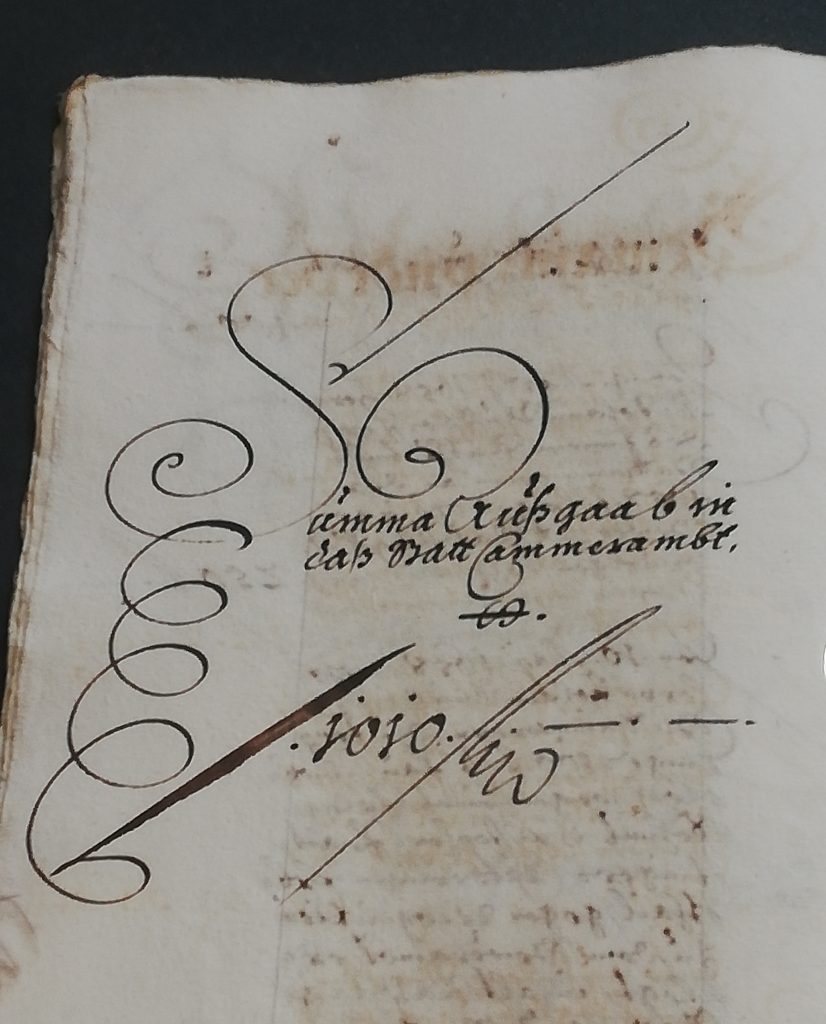

Eintauchen in die Stadtgeschichte über das Stadtarchiv Korneuburg

Urkunden des Mittelalters sind über die Plattform Monasterium.net zu sehen. Um einen Blick in den Bestand des Stadtarchiv zu werfen, kann man direkt im Findbuch suchen.

Vielen Dank an unsere Sponsoren!

Unsere Sponsoren unterstützen finanziell unsere ehrenamtliche Tätigkeit und ermöglichen Ausstellungen und Veranstaltungen, die Umsetzung von Kulturvermittlungsprogrammen, den Ankauf von Objekten u.v.m.

Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, können Sie dies durch eine Mitgliedschaft beim Museumsverein Korneuburg oder durch Ihre Spende bei unseren Veranstaltungen.

Mitglied werden – Stadtmuseum unterstützen!

Da der Museumsverein das Stadtmuseum Korneuburg ehrenamtlich, in unbezahlter Freiwilligenarbeit betreibt, freuen wir uns über jede Hilfe! Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, können Sie dies durch eine Mitgliedschaft beim Museumsverein Korneuburg, die Mithilfe bei Projekten und Veranstaltungen oder durch Ihre Spende bei unseren Veranstaltungen.

Sie wünschen mehr Informationen? Kontaktieren Sie uns: museum@museumsverein-korneuburg.at